ニューロフィードバックでうつ病を治す

頭の中、心の中で起こっていることは目に見えません。 人の感情は表情や雰囲気で推し量ることはできますが、しっかりと見て確認するものではないですよね。 そして、自分の感情でもそれは同じことです。 自分がどんな感情になっているのか、時に分からなくなることもあります。分かりにくいと...

ジスキネジアの薬(バルベナジン、デューテトラベナジン)

ジスキネジアという言葉を聞いたことがある人はほとんどいないと思います。 体の一部がウネウネと勝手に動く症状(不随意運動と言います)のことで、よくあるのは舌や口がウネウネと動く口腔ジスキネジアというものです。 これは、抗精神病薬など、ドパミン系の神経に作用する薬を長らく使って...

脳の形、大きさと自殺のリスク

双極性障害、別名、躁うつ病は、気分が落ち込むうつ状態と、気分がハイになる躁状態という二つの症状がでる病気です。 非常に情緒不安定となる精神疾患で、自殺をしてしまう人もいます。 精神疾患の原因には色々な要素があり、とても複雑なんですが、大まかに分けると、ストレスによるものか、...

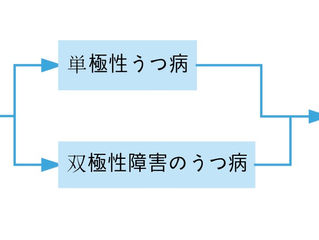

リチウムを単極性うつ病に

うつ病は治療し治った後も、再発する可能性がある病気です。 一生のうちに何度も再発するような人もいます。 このように再発を繰り返す人は、どうやったら再発を防ぐかという課題を抱えています。 一般的には、抗うつ薬を、うつ病が良くなった後も続けておくと再発をある程度は抑えることがで...

なぜ精神科医はプライベートなことを聞くのか?

先日、精神疾患の無料相談フォームを作成したので、今回は精神疾患の診断について書きたいと思います。 精神科の診察・評価について詳しく知りたい方はこちら 精神疾患は精神症状を知るだけで診断できます。 実は、精神科の診断をつけるだけなら、結構簡単なんです。...

トピラマート(トピナ)

てんかん(急に意識を失ったり、痙攣したりする脳の病気)の治療薬であるトピラマートがアルコール依存症に有効であるという報告は多く、断酒の確率を上げたり、大量飲酒を抑える効果があるといったデータがあります。 効果は強くはないようですが、トピラマートがアルコール依存症の治療に有効...

バクロフェン(リオレサール、ギャバロン)

バクロフェンは筋肉の緊張を取る薬として日本でも使われている薬です。 これは脳のGABA受容体という場所に作用して神経の興奮を抑えるんですが、これがアルコール依存症の治療に有効という報告があります。 お酒を飲まないでいられる期間を増やす効果があるというものですが、ただ、ちょっ...

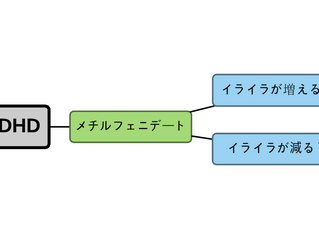

ADHDとイライラ

発達障害の一種である注意欠陥・多動性障害、略してADHDは、最近ではだいぶ知られるようになってきました。 子供の頃から集中力が続かない、ミスが多い、落ち着きがない、衝動的で計画性がないなどがADHDの主な症状です。 ADHDの人は、ドパミン神経系やノルアドレナリン神経系とい...

オピオイド拮抗薬

アルコール依存症の治療ガイドライン解説シリーズ。今回は、オピオイド拮抗薬について解説します。 日本では承認されていませんが、世界的には、オピオイド拮抗薬がアルコール依存症の治療に使われています。 オピオイドとは、アヘンやヘロインなどの麻薬のことで、医療用麻薬にはモルヒネがあ...

双極性障害の治療に青色塗料のメチレンブルー

今回は双極性障害の研究についてご紹介します。 引用元:Methylene blue treatment for residual symptoms of bipolar disorder: randomized crossover study. The British...